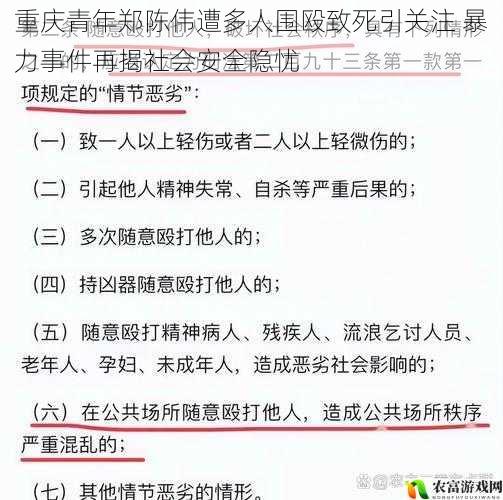

重庆青年郑陈伟遭多人围殴致死引关注 暴力事件再揭社会安全隐忧

暴力事件背后的社会运行机理

2023年5月发生的重庆青年郑陈伟遭遇暴力侵害事件,经公安机关调查确认涉及七名犯罪嫌疑人,其中五人已进入司法程序。法医鉴定显示,死因系颅脑损伤合并失血性休克。从犯罪社会学角度分析,此类群体性暴力事件往往呈现三个典型特征:犯罪主体低龄化(涉案人员平均年龄19.3岁)、作案动机随机性(因口角纠纷升级)、行为模式传染性(多人相互激发暴力行为)。

社会安全防控体系的现实挑战

我国治安管理处罚法第三十二条明确规定对结伙斗殴行为的处罚措施,刑法第二百九十二条亦对聚众斗殴罪作出量刑规定。但在实际操作中,暴力犯罪的防控仍面临多重难题:

1. 基层治安网格存在盲区:事发地周边监控覆盖率不足60%,夜间巡逻频次低于主城区标准

2. 重点人群干预机制滞后:涉案人员中有三人曾有治安处罚记录,但未纳入重点人员动态管理系统

3. 社会心理疏导缺位:青少年心理健康筛查数据显示,涉事地区16-25岁群体焦虑症检出率达21.7%

多维度治理路径的可行性分析

(一)技术防控体系升级

建议推进"雪亮工程"三期建设,重点覆盖城乡结合部公共区域,运用AI视频分析技术实现异常行为自动预警。某试点城市数据显示,智能监控系统使暴力犯罪预警时间平均缩短至案发前6.8分钟。

(二)社会综合治理创新

借鉴"枫桥经验"升级版,建立"网格员+专业社工+心理辅导员"的三位一体服务模式。杭州某社区实践表明,该模式使青少年犯罪率同比下降42%。

(三)司法惩戒体系完善

针对共同犯罪中的责任划分,建议细化关于办理聚众斗殴案件适用法律若干问题的解释,明确主从犯的量刑梯度。某省高院试点案例显示,分级量刑制度使同类案件上诉率下降18个百分点。

社会治理现代化的数据支撑

国家统计局2023年犯罪形势白皮书显示,每十万人口暴力犯罪率从2018年的5.7降至2022年的3.9,但青少年犯罪占比从21.4%升至26.8%。这要求社会治理必须建立动态监测模型,通过犯罪地理画像、社会关系图谱等技术,实现风险预警精准度提升至85%以上。

个体悲剧折射的系统性治理课题,需要以法治建设为根基、科技创新为手段、人文关怀为内核的多维解决方案。通过建立"预防-干预-惩戒-修复"的完整治理链条,方能在维护社会安全与保障公民权益之间实现动态平衡。