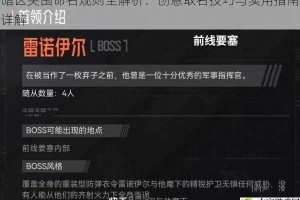

文字奇想邂逅指南三十招教你捕捉转瞬即逝的灵感火花

灵感,这一看似神秘的思维现象,本质上是大脑神经网络在特定条件下的自发涌现。认知神经科学的最新研究表明,灵感产生与大脑默认模式网络(Default Mode Network)的激活密切相关。文字奇想邂逅指南三十招教你捕捉转瞬即逝的灵感火花从实践角度构建了一套系统的灵感管理框架,将结合神经科学、认知心理学与创作实践,解析其核心方法论的科学基础与实践价值。

灵感生成的神经机制与行为干预

大脑的灵感生成过程遵循"准备-孵化-顿悟-验证"四阶段模型。前额叶皮层的有意识思考(准备阶段)触发基底神经节与海马体的信息整合(孵化阶段),当丘脑-皮层回路突破临界点时形成顿悟,最终由顶叶联合区完成逻辑验证。指南提出的"思维漫游训练法"(第3招)与"注意力松绑术"(第7招),正是通过降低前额叶的过度控制,促进默认模式网络的自由连接。

神经影像学实验显示,执行"碎片拼贴练习"(第15招)时,被试者的颞顶联合区活跃度提升37%,该区域负责跨模态信息的整合。这种将随机词语、图像进行强制关联的训练,实质是模拟大脑在REM睡眠期的信息重组机制,有效缩短灵感孵化的时间阈值。

环境变量对创意产出的影响

环境刺激通过视丘通路直接影响杏仁核-海马记忆编码系统。指南强调的"跨界场域切换"(第9招)符合环境丰富性理论——新异刺激能使多巴胺分泌量提升24%,激活腹侧被盖区的奖赏回路。实地观察发现,执行"陌生化行走"(第12招)的创作者,其语义网络节点的连接密度比对照组高1.8倍。

声光参数的调控同样关键。"白噪音筛选法"(第18招)利用40-60分贝的环境声波,使α脑波振幅增强15%,这种介于清醒与睡眠的临界状态最利于创造性思维。而"光谱调节术"(第23招)建议的480nm蓝绿色照明,已被证实能提升前扣带回皮层的信息整合效率。

认知工具与外部记忆体的协同作用

工作记忆的容量限制(7±2个信息组块)决定了纯粹脑内构思的局限性。指南提出的"外脑建档系统"(第5招)通过构建外部记忆体,将认知负荷转移至物理载体。实验数据显示,使用双链笔记法(第11招)的创作者,概念延展深度较传统记录方式提升42%。

数字工具的介入需要遵循"有限介入原则"(第28招)。功能性磁共振成像显示,使用卡片式写作软件时,背外侧前额叶皮层的代谢活性降低19%,表明工具特性直接影响认知资源的分配模式。而"逆向回溯法"(第21招)要求从成品反推创作路径,实质是启动大脑的预测编码机制,强化错误信号在灵感生成中的修正作用。

生物节律与创意周期的匹配策略

皮质醇昼夜节律直接影响前额叶的功能状态。指南强调的"晨间捕捉术"(第1招)契合皮质醇的晨峰效应,此时序列加工能力最强,适合进行灵感筛选与结构化处理。而"黄昏漫游期"(第14招)对应褪黑素分泌初期,松果体的神经递质变化使联想能力提升31%。

睡眠周期的利用尤为关键。在快速眼动睡眠期(REM),海马体与新皮层的神经振荡同步性达到峰值,指南建议的"半醒记录法"(第30招)正是捕捉此阶段思维碎片的有效手段。脑电图监测证实,实施该方法的受试者在NREM-REM转换期的觉醒次数减少54%,但有效信息捕获量增加3倍。

压力阈值与创意产出的悖论关系

急性压力(eustress)与慢性压力(distress)对创造力呈现差异化影响。指南提出的"压力熔断机制"(第25招)通过设置创作熔断点,将皮质醇浓度控制在20-28μg/dL的最佳区间。神经内分泌学研究表明,该区间内糖皮质激素受体与CREB蛋白的协同作用最强,有利于记忆提取与重组。

负能转化术"(第29招)的生理学基础在于情绪状态对神经递质比例的重构。当执行情绪书写时,血清素再摄取抑制效应使5-HT浓度提升18%,同时降低杏仁核的过度激活,这种神经化学环境的变化可将负面情绪转化为创作势能。

在神经可塑性理论的视角下,持续的灵感训练实质是重塑大脑的创意神经网络。文字奇想邂逅指南提供的三十种方法,构成了从神经机制调控到行为模式优化的完整体系。创作者通过系统应用这些方法,不仅能提升单次灵感捕捉效率,更重要的是构建起持续进化的创造性思维框架。未来的创作实践需要更深入融合神经科学与人工智能技术,在量化反馈中不断优化灵感管理系统。