创想世界建筑建造全解析 从入门到精通打造独特空间设计指南

在当代建筑领域,突破传统范式、构建独特空间已成为设计师的核心追求。将从理论框架、设计方法到技术实现,系统解析建筑空间的创新路径,为从业者提供从基础认知到专业精通的实践指南。

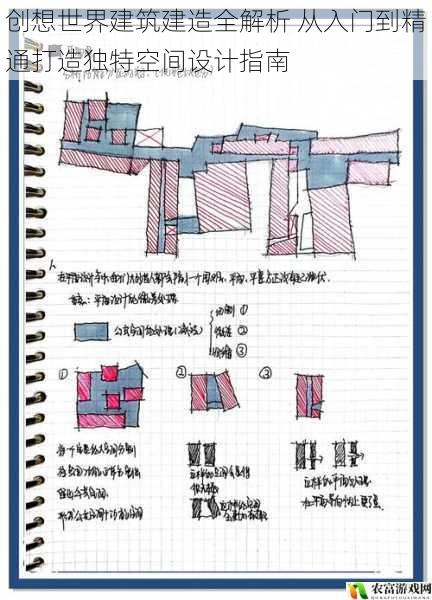

空间设计的基础认知体系

1. 空间构成的三维逻辑

建筑空间的本质是功能与形式的动态平衡。设计师需掌握点、线、面、体的几何构成原理,理解黄金分割、斐波那契数列等经典比例法则。例如,扎哈·哈迪德事务所通过非欧几何形态解构传统空间,在阿塞拜疆巴库文化中心实现了流动空间的革命性表达。

2. 人体工程学的微观把控

空间尺度需精准适配人体活动需求。工作区域建议维持2.1-2.4米层高以保持舒适感,社交空间的水平视距控制在4-7米可促进有效交流。日本建筑师隈研吾在东京三得利美术馆设计中,通过0.6米模数的木质格栅构建出符合东方人体型特征的私密空间。

3. 环境要素的整合思维

日照轨迹分析应结合地域纬度差异,例如北纬40°地区建筑南向开窗面积需达到地面面积的15%以上才能满足冬季采光需求。新加坡Oasia酒店垂直绿化系统将植物蒸腾作用与建筑通风结合,实现微气候调节的典范。

创新设计的进阶方法论

1. 动态空间的拓扑重构

参数化设计工具(如Rhino+Grasshopper)允许创建可变形结构体系。西班牙Metropol Parasol项目通过数字化建模生成树状支撑结构,形成可随人流密度变化的弹性空间。BIM技术的LOD 400级模型能精确模拟构件连接方式,确保复杂形态的建造可行性。

2. 生态系统的建筑化表达

生物气候设计需建立能量流动模型。马来西亚槟城Eco Terraces项目利用屋顶坡度收集雨水,通过重力自流系统灌溉立体农场,形成闭环水循环。光伏玻璃幕墙的透光率与发电效率需通过Ladybug工具进行全年辐照模拟优化。

3. 数字孪生的全周期管理

基于IoT技术的建筑运维平台可实时监测空间使用数据。上海中心大厦部署的15000个传感器,能动态调整幕墙光照反射率,每年节约制冷能耗18%。增强现实(AR)技术在施工阶段可实现毫米级误差校正,显著提升异形构件的安装精度。

材料科技的突破性应用

高性能混凝土(UHPC)的抗压强度已达200MPa级,法国马赛地中海文化博物馆的悬挑结构厚度仅28cm却实现15米跨距。记忆合金在沙特NEOM城项目中用于制作可自适应温度变化的建筑表皮,日照强烈时自动闭合孔隙率至5%以下。

碳纤维增强聚合物(CFRP)的比强度是钢材的10倍,日本晴海FLAG塔楼采用该材料建造的空中连廊,在保证结构安全的前提下将自重降低至传统方案的1/3。3D打印混凝土技术已能实现0.6mm精度的曲面打印,荷兰埃因霍温的Milestone住宅项目成功打印出符合居住标准的曲面墙体。

文化符号的转译与重构

安藤忠雄在直岛地中美术馆通过混凝土材质的粗犷质感与自然光照的精细控制,完成了对日本"侘寂"美学的现代诠释。王澍的宁波博物馆将30种回收旧砖瓦进行模块化重组,在立面上形成具有时间维度的文化拼图。

伊斯兰建筑中的muqarnas(蜂窝拱)结构在阿布扎比卢浮宫被解构为7850个星形钢构件,既保留了几何韵律又实现了30米无柱空间。参数化算法可对传统纹样进行拓扑变形,生成既具文化识别性又符合现代审美的装饰体系。

未来建筑的探索方向

可编程材料的发展使得建筑表皮具备自适应能力,MIT研究的4D打印木材遇湿自动弯曲,能实现零能耗的通风调节。太空建筑领域,NASA的3D打印月球基地方案采用烧结月壤技术,穹顶结构厚度1.2米即可抵御宇宙辐射。

元宇宙建筑正在打破物理限制,扎哈事务所为虚拟平台设计的NFT画廊,通过量子计算实现无限分形空间生成。AI生成式设计工具如Midjourney已能根据语义描述输出百种空间方案,配合强化学习算法可自主优化功能布局。

结语:设计的永恒辩证法

优秀建筑始终在理性与感性、传统与创新之间寻找平衡点。从柯布西耶的模度理论到今天的数字建构,技术演进不断扩展设计边界,但人文关怀始终是空间创造的本质内核。设计师需保持对材料特性的敬畏、对空间体验的敏锐,方能在时代浪潮中塑造真正具有生命力的建筑作品。