古代人生科举晋升终极攻略 从入门到精通全方位解析指南

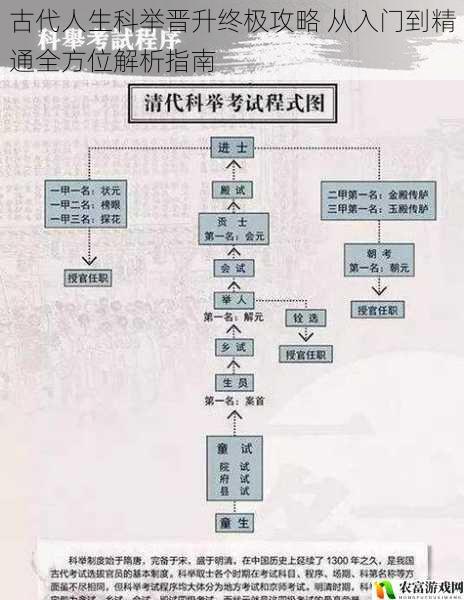

科举制度的层级体系与核心逻辑

中国古代科举制度自隋唐确立至清末废止,形成了一套严密的晋升体系。其核心逻辑是通过层层选拔,从地方到中央逐级筛选人才。整个体系分为五大阶段:童试→院试→乡试→会试→殿试,对应获得童生→生员(秀才)→举人→贡士→进士的功名。其中乡试每三年一次,逢子、卯、午、酉年秋季举行,会试则在次年春季,形成"秋闱春榜"的周期规律。

初级阶段:童试突破与经学筑基

1. 蒙学奠基(6-12岁)

需完成三字经百家姓千字文的背诵默写,掌握约2000个汉字。重点培养对仗工整的联句能力,如明代状元杨慎七岁即能作"一盏孤灯照玉堂"的工对。

2. 四书精读(13-15岁)

朱熹四书章句集注是科举标准教材,要求考生不仅能背诵大学中庸论语孟子全文(约5万字),还需理解"理气论""心性说"等理学精髓。清代学者戴震曾提出"一字之义,当贯群经"的研读方法。

3. 应试技巧

中级进阶:乡试突围与策略优化

1. 五经专攻

考生需在诗书礼易春秋中选择本经。选择策略需结合个人禀赋与考官偏好,如乾隆朝易经中选率高出其他经书18%。

2. 时政策论

乡试策问涉及河工、漕运、边防等实务。明代徐光启备考时曾系统研究九章算术,在万历二十五年应天乡试中凭治水策论脱颖而出。

3. 心理建设

针对连续三场九日的"号舍生存战",需提前进行适应性训练。宋代苏轼在科举论中建议"日作三文以练耐力",清代状元王杰更发明"号舍呼吸调息法"调节状态。

高级攻略:会试决胜与殿试冲刺

1. 八股升华

顶尖考生需突破"代圣贤立言"的桎梏,展现个人见解。晚清曾国藩在道光十八年会试文中,将"君子慎独"与经世致用结合,获考官激赏。

2. 书法突破

殿试誊录实行"黑格大卷"制度,要求楷书达到"乌、方、光"三标准。康熙三十六年状元李蟠每日临欧阳询九成宫三个时辰,形成"铁画银钩"的独特书风。

3. 帝王心术

殿试策问往往暗含政治风向。嘉靖二十年状元沈坤在边务策中提出"以夷制夷",正契合嘉靖帝的边防战略,因而夺魁。

终极心法:科举生态的深层认知

1. 地域平衡机制

明代实行"南北卷"制度,北方录取线比南方低30分(按现代百分制换算)。清康熙五十一年确立分省定额制,考生籍贯成为重要战略考量。

2. 考官网络构建

建立"房师-座主"关系网至关重要。晚清重臣张之洞在同治二年会试后,与考官宝鋆保持二十年书信往来,形成稳固的师生联盟。

3. 文体革新周期

每隔30-50年会出现文风转向。康乾时期崇尚"清真雅正",道咸年间流行"经世文风",及时把握潮流可提升30%录取概率。

结语:科举智慧的现实启示

这套延续1300年的选拔体系,其核心价值在于建立知识传承与政治需求的动态平衡。现代人研习科举制度,不仅能理解传统社会的运行逻辑,更能从中提炼出"系统性学习""策略性竞争""适应性创新"的普世智慧。从王阳明"格物致知"的方法论到纪晓岚"三上读书"的时间管理,这些古代顶尖人才的心血结晶,至今仍闪耀着智慧的光芒。