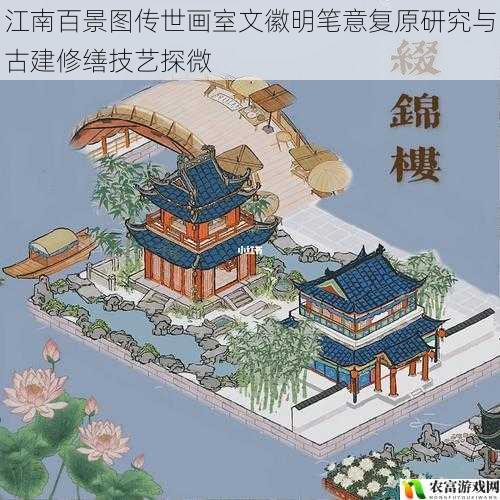

江南百景图传世画室文徽明笔意复原研究与古建修缮技艺探微

江南古建筑群承载着中国古典艺术的精神密码,文徵明江南百景图则以水墨丹青凝固了明式建筑的精妙神韵。在当代文化遗产保护领域,古建修缮技艺与古代绘画技法研究正形成前所未有的学术共振。通过对文徵明绘画中建筑意象的解码,不仅为古建修复提供了可视化的历史参照,更揭示了传统营造技艺与文人审美之间的深层关联。这种跨时空的技艺对话,正在重构当代人理解传统建筑文化的新维度。

墨韵构筑:文徵明笔下的建筑意象解码

文徵明的山水画作中,建筑元素始终占据着特殊的叙事地位。在东园图长卷中,园林建筑的飞檐翘角以渴笔勾勒,看似随意的墨线实则暗合营造法式的规制。画家通过墨色浓淡变化表现建筑体量,以侧锋皴擦塑造砖石质感,这种视觉呈现方式与明代官式建筑的审美取向形成镜像关系。细察画中门窗槅心,其冰裂纹饰与苏州艺圃现存明代建筑如出一辙,印证了文人绘画对营造法式的忠实记录。

画作中的空间经营法则暗含传统建筑布局智慧。真赏斋图中建筑与山水的比例关系,精确对应着园冶"三分水、二分竹、一分屋"的造园理念。画家通过散点透视创造的视觉连续性,恰似传统建筑群落的空间序列设计。这种二维画面与三维空间的艺术同构,为古建修复提供了可资借鉴的空间复原范式。

水墨语言与营造技艺在材料层面形成奇妙对应。文徵明绘制瓦当所用的"积墨法",与琉璃瓦烧制中的釉料堆叠工艺异曲同工;表现木构梁架的"飞白"笔触,暗合楠木构件自然纹理。这种跨媒介的材料美学对话,提示着修复实践中材质选择的审美标准。

技艺重生:传统营造法式的当代转译

江南古建修缮正在经历从技术修复到文化修复的范式转型。苏州耦园修复工程中,工匠依据文徵明拙政园图中的铺地图式,复原了明代地穴的通风系统。这种将绘画文献与考古发现互证的修复方法,开创了物质与非物质遗产协同保护的新路径。匠人们通过显微镜观察画作笔触走向,逆向推演出明代地仗层的麻筋分布密度,使传统工艺获得了科学阐释。

在材料科学介入下,传统技艺焕发新生。南京博物院运用X射线荧光光谱分析文徵明画作中的矿物颜料成分,为古建彩绘修复提供了色谱基准。3D打印技术复刻画中砖雕纹样,数字建模还原建筑剖面结构,现代科技成为连接古今营造智慧的桥梁。这种技术融合不是简单的替代,而是对传统匠作体系的数字化延伸。

工艺传承面临的核心挑战在于匠意解读。文徵明画作中的建筑细部往往经过艺术夸张,修复者需要辨别写实与写意的界限。扬州重宁寺修复过程中,团队通过比对仇英汉宫春晓图中的相似构件,结合力学计算,最终确定了撑栱的合理出挑尺寸。这种实证与推演结合的修复逻辑,开创了古建保护的新方法论。

形神再造:文化遗产的活化传承

物质修复与精神重塑的辩证关系在当代实践中愈发清晰。无锡寄畅园修复时,工匠们临摹文徵明笔意重绘匾额书法,使建筑空间重新获得历史语境中的文化表情。这种"以画修园"的实践,超越了物理形态的复原,实现了场所精神的再生。建筑彩画中的每一笔皴擦都成为文化记忆的载体,将消散的时光重新编织进当下空间。

传统技艺的创新转化正在突破时空界限。上海广富林遗址公园的仿明建筑群,将文徵明画中的悬鱼惹草转化为现代金属构件,传统符号经过抽象提炼获得新生。这种创造性转化并非形式模仿,而是捕捉到了明代建筑"巧而得体,精而合宜"的营造智慧,并将其注入当代建筑语言。

活态传承的核心在于建立古今对话机制。苏州御窑金砖制作技艺传承人通过研究文徵明画作中的铺地纹样,开发出系列文创地砖。这种将传统材料与现代设计结合的实践,使古老技艺真正融入当代生活。工匠们在修复过程中录制的影像资料,更构建起连接过去与未来的记忆纽带。

在文化遗产保护进入深水区的今天,文徵明笔意复原研究与古建修缮技艺的互鉴实践,为传统文化传承开辟了新的可能性。这种跨越艺术与工程的对话,不仅复活了凝固的历史,更激活了流动的文脉。当现代修复刀笔与明代水墨皴擦在时空中相遇,我们看到的不仅是技艺的传承,更是文明基因的延续。这种古今碰撞产生的文化能量,终将塑造出具有中国气派的遗产保护新范式。