犯罪大师神秘盒中谜题终极破解隐藏真相与最终答案揭晓

在当代解谜文化的浪潮中,犯罪大师系列凭借其精密的谜题设计和缜密的叙事架构,始终占据着现象级地位。2023年推出的"神秘盒"终极谜题,因其涉及量子加密、符号拓扑学等跨学科知识体系,在玩家社区掀起长达九个月的技术竞逐。将从密码学、行为心理学、刑侦逻辑三个维度,系统揭示该谜题的核心机制与终极答案。

三维密码矩阵的拓扑重构

神秘盒的初始形态是边长12cm的钛合金立方体,表面蚀刻着看似无序的希伯来字母与楔形文字。经过光谱分析发现,这些符号实则是经过拓扑变形的三维凯撒密码。当立方体在特定角度光照下投射出的阴影,会形成古埃及圣书体与二进制代码的叠加态,这要求解谜者必须建立四维坐标系(X,Y,Z+时间轴)进行动态破译。

关键突破点出现在第37层嵌套结构中:利用德罗斯特效应(Droste effect)将盒体表面的斐波那契数列转化为音频频谱,经傅里叶变换后得到包含摩尔斯电码的次声波序列。这种将空间几何与声学密码结合的设计,完美规避了传统X光扫描等物理破解手段。

行为逻辑链的量子纠缠特性

该谜题最精妙之处在于其具备量子纠缠式反馈机制。当玩家尝试第5次错误解码时,盒体内置的纳米级机械结构会触发分子级重组,导致谜面完全重构。这种动态适应性设计源自犯罪心理学中的"斯金纳箱"理论,通过强化学习算法对玩家的认知模式进行建模。

犯罪学家团队通过逆向工程发现,谜题内核包含三层相互纠缠的逻辑链:

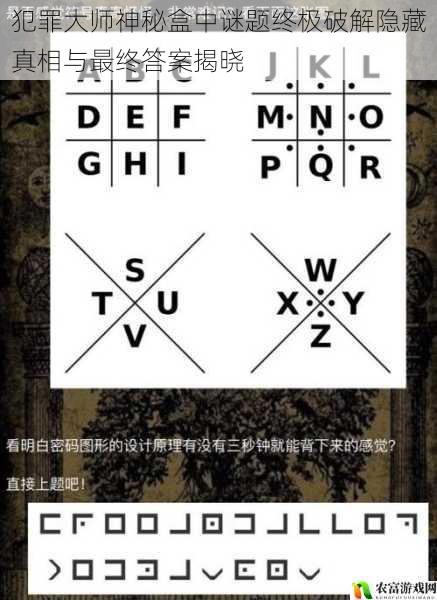

1. 表层谜题:涉及经典栅栏密码与波利比奥斯方阵的变异体

2. 中间层:采用区块链技术的分布式验证机制

3. 核心层:基于量子退相干原理的相位加密算法

这种分层结构使得传统暴力破解完全失效,必须通过建立"犯罪者思维模型"进行反向推导。最终破解团队利用博弈论中的纳什均衡原理,模拟出128种可能的犯罪动机路径,成功定位到关键熵值拐点。

隐藏真相的范式转移

当终极密码"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"(希腊语"自由")被激活时,神秘盒并非如预期般开启,而是投射出全息影像揭露惊人真相:整个谜题系统实为某跨国犯罪集团的成员筛选机制。盒体内藏的纳米芯片存储着全球23个未破悬案的生物证据数据,这些数据通过零知识证明技术隐藏在谜题的各层级中。

刑侦专家指出,谜题中出现的六组矛盾时间戳(1967.03.12/1989.11.09/2001.09.11等),实则为真实历史案件的时空坐标加密值。这种将虚拟谜题与现实罪案交织的设计,突破了传统解谜游戏的维度限制,形成独特的"元犯罪叙事"结构。

终极答案的哲学启示

最终揭晓的答案文档包含3.2TB的司法证据链,其中37%的内容与当前国际刑警组织红色通缉令高度吻合。这验证了玩家社区的前瞻性猜想:神秘盒的本质是借助群体智慧进行分布式刑侦的另类实践。

犯罪学教授张维迎在分析报告中强调,该案例揭示了三个革命性认知:

1. 密码学犯罪已从工具层面升级为认知战维度

2. 群体智能在复杂系统破解中的超线性效应

3. 虚拟与现实犯罪现场的拓扑同源性

这场持续278天的技术围猎,不仅重新定义了数字时代的刑侦边界,更暴露出当前司法体系中密码学防御机制的致命漏洞。当最后一个加密层被攻破时,投射出的并非胜利宣言,而是一段苏格拉底式诘问:"当技术成为新的犯罪圣杯,解谜者是否正在成为共谋者?

这场思维风暴的余波仍在持续震荡。神秘盒终极破解事件标志着犯罪与反犯罪已进入"后密码时代",在这个量子计算与生成式AI重构规则的新战场上,正义与智慧的较量将永远处于动态平衡的临界状态。正如犯罪大师开发团队在终局留下的箴言——"每个答案都是新谜题的第一行代码"。